Pembesaran thrust pada turbojet engine sangat diperlukan dalam kondisi tertentu, antara lain pada saat tinggal landas pada cuaca panas atau untuk kepentingan manoeuvre bagi pesawat tempur. Besarnya thrust pada jet engine ditentukan oleh jumlah laju massa udara yang dihisap kompresor (m), kecepatan aliran gas hasil pembakaran yang disemburkan dari nosel (Cj), dan kecepatan udara masuk melalui diffuser nozzle (Ca), yang bisa dinyatakan :

F = m (Cj - Ca)

Turbojet engine merupakan mesin konversi energi yang mengubah energi panas menjadi thrust. Berdasarkan rumus thrust, besarnya Cj dipengaruhi oleh suhu maksimum yang dihasilkan dalam siklus turbojet engine. Semakin tinggi suhu maksimum berarti semakin besar harga Cj. Oleh karena itu salah satu cara memperbesar thrust pada turbojet engine dengan cara meningkatkan suhu maksimum pada siklus engine. Cara lain dalam meningkatkan thrust sesuai rumus di atas adalah dengan memperbesar laju aliran massa (m). Pesawat yang mampu menghasilkan thrust yang besar akan memperpendek jarak take-off, laju terbang menanjak yang tinggi (high climb rate), dan mampu manoeuvre dengan lincah khususnya untuk pesawat militer. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada 3 cara pembesaran thrust dalam turbojet engine, yaitu menggunakan afterburner, water injection, dan bleedoff.

Afterburner

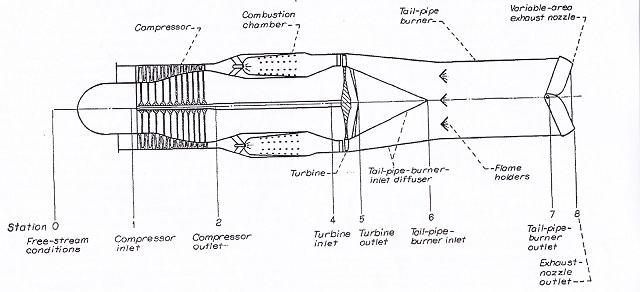

Pada dasarnya tujuan afterburner adalah pembesaran thrust dengan cara meningkatkan kecepatan semburan gas hasil pembakaran yang melalui nosel (Cj). Telah dijelaskan bahwa besarnya Cj dipengaruhi oleh tinggi suhu maksimum dalam siklus turbojet engine, yaitu suhu setelah pembakaran atau suhu gas pada saat masuk turbin. Namun peningkatan suhu saat masuk turbin tidak boleh terlalu tinggi, dan dibatasi pada ketahanan bahan pembuat turbin untuk menerima stresstermal. Oleh karena itu peningkatan suhu maksimum siklus pada afterburner dilakukan setelah turbin, dengan cara pembakaran ulang (reheat). Pembakaran dalam combustion chamber pada turbojet engine terjadi dengan campuran udara yang berlebihan (excess air), dengan rasio bahan bakar terhadap udara sekitar 0.017. Dengan demikian masih tersedia cukup oksigen untuk pembakaran berikutnya. Skema engine turbojet dengan afterburner dapat dilihat pada gambar 1.

Pembakaran ulang dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar melalui sederetan nosel yang dipasang pada daerahtail pipe yaitu saluran antara turbin dan nosel. Karena gas hasil pembakaran kedua (afterburner) tidak melewati komponen apapun pada daerah turbin dan nosel, maka suhu gas buang yang dihasilkan dibuat setinggi mungkin (sekitar 2000 °C). Energi panas yang dihasilkan dalam afterburner selanjutnya diubah menjadi energi kinetik dalam bentuk kecepatan semburan gas hasil pembakaran yang tinggi melalui nosel (Cj). Peningkatan Cj inilah yang akan memperbesar thrust. Konsekuensi dari afterburner adalah konsumsi bahan bakar yang boros, atau dengan kata lain akan meningkatkan secara signifikan specific fuel consumption (sfc). Specific fuel consumption adalah pemakaian bahan bakar persatuan thrust. Jika diasumsikan bahwa pada saat penggunaan afterburner (wet) diperoleh kondisi “choking” yang artinya diperoleh kecepatan Mach =1 (sonic) pada suhu T5 untuk proses pembakaran tanpa afterburner (dry) atau T7 untuk afterburner (lihat gambar 2). Pada kondisi choking, kecepatan semburan pada nosel (jet velocity) sebesar satu kecepatan suara (Mach =1), yaitu :

Di mana

= rasio panas jenis tekanan konstan terhadap panas jenis suhu konstan udara, R = konstanta gas untuk udara, dan Tc = suhu kritis (suhu pada nosel yang mengalami “choking” atau kecepatan Mach =1). Suhu kritis dapat diperoleh dari :

= rasio panas jenis tekanan konstan terhadap panas jenis suhu konstan udara, R = konstanta gas untuk udara, dan Tc = suhu kritis (suhu pada nosel yang mengalami “choking” atau kecepatan Mach =1). Suhu kritis dapat diperoleh dari :

atau

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa Cj sebanding dengan besarnya akar suhu stagnasi pada saat masuk nosel (

), dan momentum thrust akan meningkat dengan rasio

), dan momentum thrust akan meningkat dengan rasio  . Dengan mengambil contoh pada gambar 2 berupa diagram T-s (suhu versus entropi) dengan asumsi proses isentropis (entropi konstan), pembesaran yang diperoleh sebesar

. Dengan mengambil contoh pada gambar 2 berupa diagram T-s (suhu versus entropi) dengan asumsi proses isentropis (entropi konstan), pembesaran yang diperoleh sebesar  = 1.44 kali. Pada penerbangan kecepatan tinggi, pembesaran thrust bisa lebih besar bahkan bisa mencapai 100%.

= 1.44 kali. Pada penerbangan kecepatan tinggi, pembesaran thrust bisa lebih besar bahkan bisa mencapai 100%.

Pembesaran thrust dengan afterburner pada engine turbofan bisa lebih besar dari pada turbojet, karena tersedianya suhu gas/udara yang rendah serta kelebihan jumlah udara akibat percampuran antara arus gas hasil pembakaran yang panas dengan udara yang dingin. Peningkatan 20%thrust pada engine turbojet bisa memperbesar pemakaian bahan bakar sebesar 100%. Oleh karena itu, biasanya penggunaan afterburner hanya untuk waktu yang singkat, antara lain untuk tinggal landas, terbang menanjak secara cepat, atau untuk manoeuvre bagi pesawat tempur. Peningkatan suhu gas hasil pembakaran pada afterburner akan meningkatkan volume gas yang cukup besar, sehingga diperlukan penyesuaian luasan nosel untuk memberikan fasilitas bagi gas untuk berekspansi. Oleh karena itu pada turbojet engine dengan afterburner dilengkapi dengan nosel yang luasnya bisa berubah-ubah (variable geometric nozzle), untuk mewadahi ekspansi gas yang sesuai dengan kondisi saat engine beroperasi tanpa ataupun dengan afterburner. Sebagai catatan bahwa selain pembesaran momentum thrust, pemakaian afterburner juga menghasilkan peningkatan pressure thrust. Pressure thrust adalah thrust yg dihasilkan oleh beda tekanan antara tekanan gas buang pada bidang nosel (Pj) dengan tekanan udara saat masuk ke engine diffuser (Pa). Jika beda tekanan tersebut dikalikan dengan luas penampang nosel (Aj), maka akan diperoleh thrust pressure. Dengan demikian thrust total yang dihasilkan engine adalah:

Pembesaran thrust dengan afterburner pada engine turbofan bisa lebih besar dari pada turbojet, karena tersedianya suhu gas/udara yang rendah serta kelebihan jumlah udara akibat percampuran antara arus gas hasil pembakaran yang panas dengan udara yang dingin. Peningkatan 20%thrust pada engine turbojet bisa memperbesar pemakaian bahan bakar sebesar 100%. Oleh karena itu, biasanya penggunaan afterburner hanya untuk waktu yang singkat, antara lain untuk tinggal landas, terbang menanjak secara cepat, atau untuk manoeuvre bagi pesawat tempur. Peningkatan suhu gas hasil pembakaran pada afterburner akan meningkatkan volume gas yang cukup besar, sehingga diperlukan penyesuaian luasan nosel untuk memberikan fasilitas bagi gas untuk berekspansi. Oleh karena itu pada turbojet engine dengan afterburner dilengkapi dengan nosel yang luasnya bisa berubah-ubah (variable geometric nozzle), untuk mewadahi ekspansi gas yang sesuai dengan kondisi saat engine beroperasi tanpa ataupun dengan afterburner. Sebagai catatan bahwa selain pembesaran momentum thrust, pemakaian afterburner juga menghasilkan peningkatan pressure thrust. Pressure thrust adalah thrust yg dihasilkan oleh beda tekanan antara tekanan gas buang pada bidang nosel (Pj) dengan tekanan udara saat masuk ke engine diffuser (Pa). Jika beda tekanan tersebut dikalikan dengan luas penampang nosel (Aj), maka akan diperoleh thrust pressure. Dengan demikian thrust total yang dihasilkan engine adalah:

F = m (Ca - Cj) + Aj (Pj - Pa)

Membesarnya luasan nosel (Aj) untuk memberikan fasilitas ekspansi gas buang, dan meningkatkan Pj jelas akan meningkatkan pressure thrust secara signifikan. Kerugian pemakaian afterburner selain peningkatan specific fuel consumption juga akan meningkatkan kebisingan engine. Kebisingan engine ini disebabkan oleh peningkatan kecepatan semburan gas buang dari nosel.

Water injection (Injeksi Air)

Cara pembesaran thrust dengan water injection adalah cara yang paling mudah. Campuran air dan alkohol diinjeksikan ke dalam ruang bakar melalui diffuser kompresor atau diffuser dengan menggunakan sederetan nosel penyemprot. Dengan disemprotkannya air ke dalam kompresor, maka akan menambah massa gas/udara yang masuk engine serta menurunkan suhu dalam kompresor. Penurunan suhu disebabkan oleh panas laten yang diserap untuk penguapan air. Peningkatan massa gas/udara dan penurunan suhu diffuser kompresor menyebabkan lebih banyak bahan bakar yang dibakar sebelum tercapainya batas suhu maksimum pada diffuser turbin. Semakin banyak fuel yang dibakar, akan menghasilkan energi panas lebih banyak yang akan meningkatkan besarnya thrust. Pembesaran thrust juga bisa dijelaskan bahwa dengan penambahan massa uap air ke massa udara akan meningkatkan pressure ratio kompresor, yang pada akhirnya akan meningkatkan thrust. Yang dimaksud pressure ratio adalah perbandingan antara tekanan keluar kompresor terhadap tekanan masuk kompresor. Pencampuran alkohol ke dalam air memberi beberapa keuntungan, antara lain :

- a. Mencegah pembekuan air, karena alkohol mempunyai titik beku rendah.

- b. Alkohol sebagai bahan yang mudah terbakar, sehingga pada saat masuk ke ruang bakar akan ikut terbakar sehingga menambah energi panas meskipun energi yang dikandungnya relatif kecil.

Pembesaran thrust dengan water injection ini biasanya dilakukan pada saat kebutuhan thrust yang besar untuk keperluan tinggal landas pada landasan pendek dan cuaca panas. Dengan cuaca yang panas menyebabkan kerapatan (density) udara rendah yang berarti massa udara yang dihisap kompresor sedikit, sehingga perlu penambahan thrust dengan water injection. Pembesaran thrust dengan cara injeksi air ke diffuser kompresor atau ke ruang diffuser, dapat meningkatkan thrust10% sampai dengan 30%. Skema engine turbojet dengan water injection diperlihatkan pada gambar 4.

Bleedoff

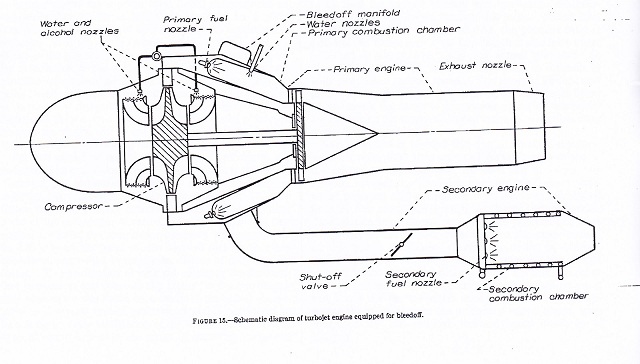

Pembesaran thrust dengan siklus bleedoff dilakukan dengan cara menarik massa udara bertekanan dari outlet kompresor kemudian disalurkan ke ruang bakar sekunder untuk dibakar. Pembakaran menghasilkan tekanan dan suhu tinggi, yang selanjutnya diekspansikan melalui nosel sekunder dalam bentuk semburan gas berkecepatan tinggi. Kemudian massa udara yang diambil dari kompresor outlet untuk pembakaran sekunder, diganti dengan air dengan cara diinjeksikan melaluidiffuser kompresor yang akan menguap di ruang bakar primer (primary combustion chamber) dan keluar melalui turbin dalam bentuk uap air. Dengan demikian massa udara untuk engine utama (primary engine) diganti dengan uap air, dan pada kesempatan yang sama massa udara dengan tekanan yang tinggi diambil dari outlet kompresor masuk ke enginesekunder (secondary engine).

Penginjeksian air melalui diffuser kompresor dengan maksud mendapatkan penambahan jumlah massa dan pressure ratiokompresor yang lebih tinggi. Secara skematis pembesaran dengan cara bleedoff bisa dilihat pada gambar 5.

Pada gambar 6 diperlihatkan engine J-58 buatan Pratt and Whitney yang digunakan pada pesawat berawak dengan kecepatan tertinggi yang pernah ada di dunia, yaitu pesawat intai supersonik SR-71/Blackbird. Pada gambar terlihat pipa tabung yang digunakan untuk menyalurkan udara bertekanan dari kompresor tingkat 4 menuju ke ramjet yang ada di bagian belakang engine. Dengan engine ini pesawat mampu terbang dengan kecepatan maksimum Mach 3.2 pada ketinggian maksimum 80.000 kaki. Pesawat SR-71 dengan cat warna hitam legam tersebut telah lama di "grounded" oleh penggunanya yaitu Angkatan Udara Amerika Serikat, lantaran biaya operasional yang sangat tinggi yang salah satunya harus mengkonsumsi 80.000 gallon perjam. Wah banyak banget kalau dikonversi sekitar 320.000 liter .

Sumber: Ilmuterbang